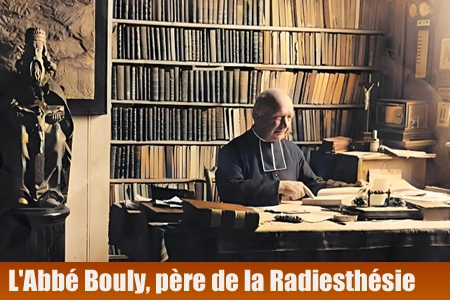

Découvrez la vie fascinante de l'Abbé Alexis-Timothée Bouly, le prêtre érudit qui, au-delà de son ministère, a bâti un pont entre spiritualité et sciences de l'énergie. C'est lui qui a inventé le mot Radiesthésie et en a fait une discipline reconnue. Son héritage est immense !

L'Abbé Alexis-Timothée Bouly : Le Prêtre Érudit qui Donna son Nom à une Science des Ondes

L'existence d'Alexis-Timothée Bouly (1865-1958) se déploie comme un pont étonnant entre la ferveur spirituelle du clergé et l'exploration audacieuse des phénomènes énergétiques. Ce prêtre du diocèse d'Arras ne se contenta pas d'exercer son ministère ; il devint le pionnier d'une discipline qu'il conceptualisa et nomma lui-même : la radiesthésie.

Son héritage réside dans cette capacité unique à avoir marié la rigueur d'un esprit formé aux humanités classiques à la sensibilité intuitive requise pour percevoir les "radiations" du vivant et de la matière.

Ancrage Terrien et Ascension Intellectuelle

L'histoire de ce célèbre curé trouve son point de départ dans l'humble village de Condette, où Alexis-Timothée Bouly vit le jour le 11 décembre 1865. Issu d'un milieu laborieux, il était le fils de François-Alexis Bouly, un charron, et d'Euphrasine Fauquembergue, une lingère. Cette enfance passée dans un environnement où l'effort et la probité étaient les maîtres mots forgea sans doute son caractère.

Dès l'école communale, son intelligence vive se manifesta. Il intégra le petit séminaire de Boulogne-sur-Mer, avant de parachever sa formation théologique au grand séminaire d'Arras. Ce cursus rigoureux allait constituer la base intellectuelle solide sur laquelle reposerait plus tard son approche scientifique de la sourcellerie.

Ordonné prêtre en 1890, il s'investit d'abord dans l'enseignement. Son diocèse l'envoya suivre les cours de lettres modernes à la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris, où il maîtrisa l'anglais et l'allemand. Fort de ces acquis, il revint sur la Côte d'Opale pour enseigner avant de prendre la direction du collège Saint-Stanislas de Boulogne-sur-Mer en 1900.

Le Pasteur et le Pionnier d'Hardelot-Plage

Après avoir dirigé cet établissement, sa vocation pastorale fut réaffirmée. Il devint le premier curé de la paroisse naissante d’Hardelot-Plage en 1910, un poste stratégique qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie.

C'est le rythme saisonnier de la station qui lui offrit le temps nécessaire pour cultiver ses passions. En avril 1913, il se révéla être un sourcier. Ce don lui permettait non seulement de localiser les nappes phréatiques, mais aussi d'en estimer la profondeur et le potentiel.

La Naissance d'une Théorie Vibratoire

L'Abbé Bouly refusa d'accepter ce don comme un simple mystère. Il entreprit de le décortiquer. Son postulat philosophique était révolutionnaire : il affirmait que chaque entité, qu'elle soit minérale, végétale ou animale, est intrinsèquement liée à une accumulation d'énergie qui émet des vibrations spécifiques. Si ces vibrations existent, il doit être possible de les saisir via un instrument sensible comme le pendule.

À partir de là, le champ de ses investigations s'élargit : recherche de cavités souterraines, de gisements de métaux et étude des radiations microbiennes.

C'est cette conceptualisation qui nécessita un nouveau terme. Il inventa le mot "radiesthésie" : l'association du latin radius (rayon) et du grec -esthésie (sensation). La radiesthésie devenait littéralement la "perception par le rayon".

L'Association, le Comité d'Honneur et la Légitimation

La consécration publique eut lieu avec la fondation de l’Association française et internationale des amis de la radiesthésie en 1929, dont l'Abbé Bouly devint le président fondateur.

L'objectif était de conférer une crédibilité institutionnelle à la discipline. L'association réussit l'exploit de rallier un comité d'honneur exceptionnel, comptant des figures de l'Académie des sciences comme Édouard Branly, Henri Deslandres et Arsène d’Arsonval. Ce parrainage offrait à la radiesthésie une caution scientifique majeure.

De Lens aux Canaries : Des Services Rendus à la Nation

La notoriété de l'Abbé Bouly devint internationale. Aux îles Canaries, il localisa des sources d’eau douce vitales pour l'économie locale. En France, à Lens, il sauva l'église Saint-Léger en détectant des cavités dangereuses.

Son engagement le plus marquant eut lieu après la Première Guerre mondiale. Le ministère de la Guerre fit appel à lui pour détecter les obus non explosés enfouis sous les champs de bataille, sauvant de nombreuses vies. Cet acte lui valut la Légion d’honneur en 1950.

Le Double Engagement et l'Héritage Philanthropique

L'Abbé Bouly affina ses activités radiesthésiques vers la recherche hydrologique et le diagnostic médical. Son domicile devint un lieu de pèlerinage. L'aisance financière qu'il en tira fut entièrement canalisée vers des œuvres de charité.

Il fit construire des bâtiments pour l'accueil de jeunes filles défavorisées et fit l'acquisition du Château d’Hardelot en 1934 pour le léguer à une œuvre de bienfaisance.

Érudit, philanthrope, inventeur d'un terme passé dans le langage courant, l'Abbé Alexis-Timothée Bouly s'est éteint à Condette le 29 janvier 1958. Il repose au cimetière de Condette.

Livres qui pourraient vous intéresser en boutique

Cet article vous a été utile ?

Pourquoi cet article n'a-t-il pas été utile ?

Veuillez nous dire pourquoi cet article ne vous a pas été utile.